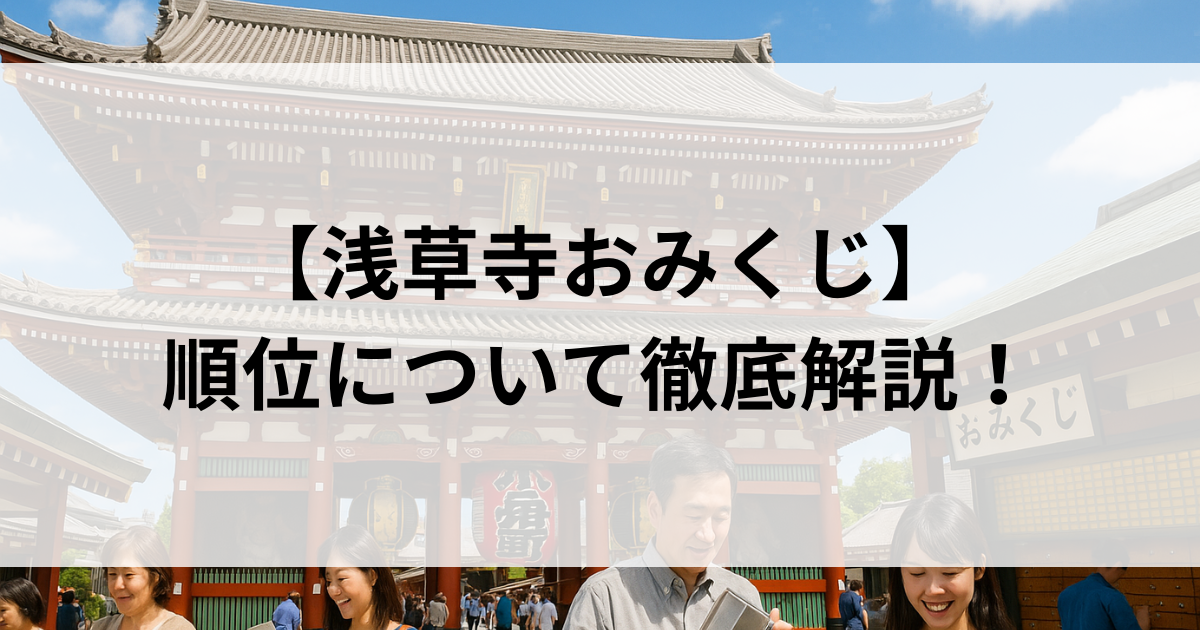

東京都台東区にある浅草寺は、国内外から多くの観光客が訪れる人気のスポット。

その中でも「浅草寺のおみくじ」は特に有名で、一風変わった運勢の出方や、独特の順位分けが注目を集めています。

この記事では、浅草寺おみくじの特徴や順位、その意味についてわかりやすく解説します。これから参拝予定の方も、すでに引いたことがある方も、ぜひ参考にしてみてください。

浅草寺おみくじの概要

おみくじとは何か?その歴史と役割

おみくじは、神社仏閣で引かれる運勢占いの一種です。起源は平安時代ともいわれており、神様や仏様の意志を伺う手段として用いられてきました。

現代では、人生の節目や悩み事の際に指針を得るため、また運試しとして多くの人に親しまれています。

浅草寺の立地と参拝者の影響

浅草寺は都心からのアクセスが良く、観光地としても有名な雷門を擁しています。

そのため年間を通して多くの参拝者が訪れ、おみくじも国内外の人々に楽しまれています。外国人観光客にとっては日本文化の一端を体験できる貴重な機会ともなっています。

おみくじの一般的な種類と特徴

一般的なおみくじには「大吉・中吉・小吉・吉・末吉・凶」などの運勢が記されています。これらの運勢は、古来より人々の暮らしに寄り添い、人生の節目や日常の悩みに対する一種の助言として重宝されてきました。

また、運勢だけでなく「恋愛」「仕事」「健康」「金運」「学業」「旅行」など、さまざまな項目に分けて具体的なアドバイスが書かれているものも多く存在します。中には和歌が添えられているおみくじもあり、文章を味わいながら読み解く楽しさもあります。

そのため、おみくじは単なる運試しではなく、自分自身を振り返る機会や、日々の行動指針を見つけるヒントにもなり得ます。引いた後に内容をじっくり読み返すことで、新たな気づきを得る人も多く、読みごたえのある日本文化のひとつとして根強い人気を誇っています。

おみくじの順位とその意味

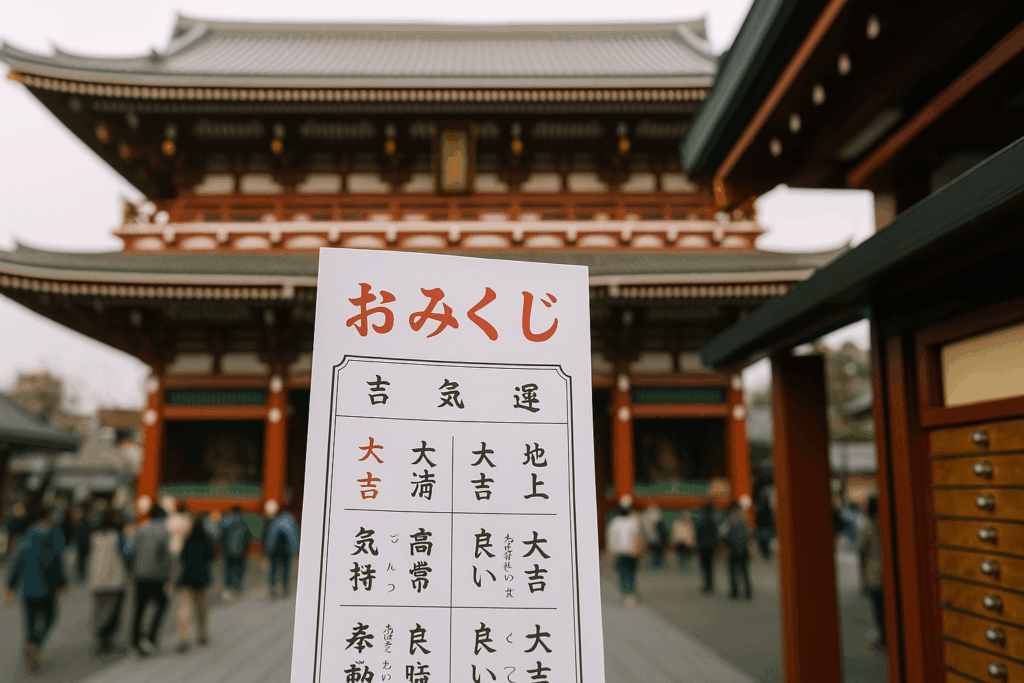

おみくじの順位の一覧と割合

浅草寺のおみくじは、一般的な神社仏閣とは異なり、「凶」が出る確率がやや高いことで知られています。主な順位は以下の通りです:

- 大吉

- 吉

- 半吉

- 小吉

- 末小吉

- 末吉

- 凶

特に「凶」が出る割合が30%以上とも言われ、珍しさもあって話題になります。

大吉、中吉、小吉の運勢とは?

「大吉」はその名の通り最も良い運勢で、物事が順調に進む暗示です。恋愛や仕事、学業など、あらゆる面で良い結果が期待できるとされ、まさに引き当てた人にとっては喜ばしい内容となっています。

「中吉」は大吉に次ぐ良運で、特定の分野で特に良い運気が巡ってくることを示しています。全体的に安定した良い運勢であり、努力次第でさらに高い成果を得られる可能性があるとされています。

「小吉」は控えめな良運で、物事が少しずつ好転していく段階を表します。大きな幸運ではなくても、小さな幸せを積み重ねることで、着実に道が開けていくという前向きなメッセージが込められています。

それぞれのおみくじには、運勢に関する詳細な解説やアドバイスが書かれており、それを日常に活かすことで、より良い結果を導きやすくなります。単なる吉凶ではなく、自分自身の行動や考え方を見つめ直すきっかけとして捉えることができます。

凶、末吉、末小吉の解説とその理由

「凶」は悪い運勢を意味しますが、浅草寺では“今は辛くても乗り越えれば道が開ける”という教訓的な意味合いが強いのが特徴です。凶を引いたからといって落ち込むのではなく、それをきっかけに自分を省みる機会と捉えることで、前向きな変化につなげることができます。

「末吉」は、まだ運が開ききっていないものの、少しずつ良い方向に向かう兆しがあることを示しています。新しいことを始めるよりは、地道に努力を重ねることで運気が上昇していくと言われています。

「末小吉」は末吉よりも控えめな運勢ですが、将来的に良い運が巡ってくる可能性を秘めた段階です。現状は不安定であっても、堅実な姿勢で物事に取り組めば、チャンスが訪れることもあるという意味が込められています。

これらの運勢は、単なる未来予測ではなく、読んだ人にとっての心の鏡のような役割を果たしており、生活の中に前向きな視点を取り入れるヒントにもなるでしょう。

浅草寺おみくじのデザインと人気

お洒落なデザインとその魅力

浅草寺では伝統的な和紙を使用したデザインが人気です。

表面には漢字と筆文字で書かれた文章があり、その風合いやレイアウトには趣が感じられ、日本文化の繊細さや精神性が表現されています。特に、墨文字の力強さと和紙の柔らかな質感の組み合わせは、外国人観光客にも好評で、日本らしさを存分に味わえる要素の一つです。

また、近年では一部にカラフルな印刷やイラストが入ったデザインも登場しており、若い世代にも親しみやすくなっています。こうした視覚的な魅力が、浅草寺のおみくじを「写真に撮って残したくなるアイテム」としても位置づけています。

どのようにしておみくじの人気が決まるのか?

人気の要素には「当たっていると感じる内容」「引いたときの演出」「SNS映えする見た目」などが挙げられます。浅草寺のおみくじは、そのどれもを満たす要素を持ち合わせており、多くの参拝者に長年親しまれてきました。

たとえば、運勢だけでなく項目別のアドバイスが細かく書かれている点も「読んで納得できる」として高く評価されています。また、引き出しから紙を引くという伝統的な形式も、体験としての面白さを演出しています。

さらに、SNSなどでの投稿を目的に訪れる若者たちにとっては、見た目の美しさや印象的な言葉の一節が重要なポイントとなっており、視覚と内容の両面で評価される点が人気の秘密といえるでしょう。

参拝者の視点から観るおみくじの選び方

「どこで引くか」「何番を引くか」にこだわる人もいれば、「願いごとを強く思い浮かべて引く」という人もいます。浅草寺のような由緒ある場所で引くことで、よりご利益があると感じる人も少なくありません。

また、友人や家族と一緒に引き比べをすることで、その場の会話が盛り上がったり、後から見返して話題になったりと、単なる運勢チェック以上の楽しみが広がります。こうした「体験としての価値」が、多くの人にとっておみくじの魅力を高める要素となっています。

選び方に正解はなく、それぞれの人が自分なりの方法でおみくじに向き合い、受け取ったメッセージをどう解釈するかという柔軟さこそが、この風習の奥深さを物語っています。

おみくじを持ち帰るメリットと方法

運勢を日常の楽しみに変える工夫

おみくじの内容を読み返し、前向きな気持ちで過ごすきっかけにする方も多いです。

壁に貼ったり、手帳に挟んだりして日々の行動に活かす人もいます。また、スマートフォンで撮影しておくことで、外出先でも気軽に内容を振り返ることができるというメリットもあります。

さらに、月ごとに内容を振り返って、自分の行動や気持ちの変化を記録する「運勢日記」をつける人もいます。これは、おみくじの言葉を単なる読み物として終わらせず、日常生活の中に積極的に取り入れる工夫として注目されています。

持ち帰ったおみくじの保管方法とその意味

持ち帰ったおみくじは財布や神棚に入れておく人が多く、運気を身近に感じるアイテムとして扱われています。お守りのように扱い、大切に保管することで、心の支えとして活用している方も多く見られます。

一方で、凶の場合は境内の決められた場所に結ぶことで、厄を祓うという風習があります。これは「悪運を寺に預けて清める」という意味合いがあり、引いた内容をポジティブに受け止めるための文化的な知恵といえるでしょう。

また、最近ではおみくじ専用のケースやフォトスタンドに入れて飾るなど、インテリアの一部として楽しむ方法も人気です。こうした工夫を通じて、おみくじをより身近で親しみやすい存在として生活に取り入れることができます。

おみくじと参拝の楽しみ方

浅草寺ならではの参拝体験とおみくじ

雷門から仲見世通りを歩き、本堂で手を合わせてからおみくじを引くという流れは、浅草寺ならではの醍醐味です。

色とりどりの土産物店や和菓子の香りが漂う商店街を抜けてたどり着くその道のり自体が、ひとつの観光体験になっています。歴史ある風景の中で行う参拝は、忙しい日常を忘れさせるような非日常的なひとときを与えてくれます。

本堂前で煙を浴びたり、賽銭を投げて願いを込めたりする一連の流れは、古くからの習慣として今も多くの人に親しまれており、参拝そのものが心を整える行為として大切にされています。その後に引くおみくじは、神聖な空気の中で自分と向き合うための大切な儀式となるでしょう。

おみくじを通して感じる日本文化の魅力

おみくじには、日本人の精神性や文化が凝縮されています。

「謙虚に運を受け入れる」「運勢よりも行動が大事」といった考え方に触れられるのも魅力のひとつです。特に悪い結果が出た場合でも、それを前向きに受け止めようとする姿勢は、日本人らしい慎ましさや学びの文化を感じさせます。

また、おみくじに書かれた言葉の中には、古典や仏教の教えに基づいたものも多く、時代を超えて受け継がれてきた知恵や価値観に触れられる点も見逃せません。単なる占いとは異なり、人生に対する姿勢や思考のヒントを与えてくれる存在として、多くの人に大切にされてきました。

参拝者の声から見るおみくじの楽しみ方

実際に参拝した人の多くが「思いがけないメッセージにハッとした」「自分を見つめ直すきっかけになった」と語ります。おみくじは、単なる運試し以上の体験を提供してくれます。

たとえば、「凶が出たことで逆に気が引き締まった」「普段は見逃してしまうような心の声に気づけた」といった声も多く寄せられています。恋愛や仕事に悩んでいるときに偶然引いた一節が、心に響くメッセージになったという体験談も少なくありません。

その場の結果だけでなく、引いたおみくじを後で見返したときに、また違った意味や気づきを得ることもあります。こうした重層的な楽しみ方ができるのも、おみくじの奥深さであり、参拝の魅力をさらに豊かにしてくれる要素のひとつです。

浅草寺おみくじと他の神社との違い

熱田神宮や成田とのおみくじ比較

他の有名な神社と比べても、浅草寺は「凶」の出る確率が高く、驚きを与えることが多いです。熱田神宮や成田山新勝寺などでは、「吉」以上の運勢が多く出る傾向があり、初詣などの時期には多くの人々が安心感を求めて訪れます。

一方、浅草寺のおみくじは運勢の厳しさだけでなく、その文章の内容が非常に深く、人生を見直すヒントや教訓が詰まっている点で高く評価されています。「凶」が出たとしても、それをどう捉え、今後に活かしていくかを考えるきっかけになるとして、多くの参拝者がリピーターになっているのも特徴です。

全国の有名おみくじ一覧とその特徴

伊勢神宮、明治神宮、川越氷川神社など、各地の神社にもそれぞれ特色あるおみくじがあります。

たとえば、伊勢神宮では簡素でありながら神聖な言葉が記されており、明治神宮では英訳付きのおみくじが用意されているなど、外国人観光客にも配慮した内容が特徴です。

川越氷川神社では、縁結びに特化したおみくじが人気で、カラフルな恋みくじが女性参拝者を中心に話題となっています。訪れる場所ごとにその土地の信仰や歴史が反映されたおみくじ体験ができるため、神社巡りの楽しみのひとつとしておみくじを収集する人もいます。

このように、日本各地のおみくじは内容や形式、デザインに至るまで多様性に富んでおり、比較してみることでそれぞれの神社や寺院の個性がより深く感じられるでしょう。

おみくじに関するFAQ

浅草寺おみくじはどこで引けるのか?

本堂横に設置された専用のおみくじ所で引くことができます。

参拝者は木製の筒から番号棒を引き、その番号に該当する引き出しから紙のおみくじを受け取るというスタイルが採用されています。この形式は昔ながらの方法を今に伝えるもので、体験としての楽しさもあり、多くの観光客が記念に写真を撮る場面もよく見られます。

また、英語や中国語に対応した案内が用意されているため、外国人観光客にとってもわかりやすく、安心して体験できる点も魅力のひとつです。混雑時でも比較的スムーズに引くことができ、浅草寺参拝の締めくくりとして多くの人に親しまれています。

おみくじの番号とは何を示すのか?

番号はおみくじの管理番号であり、運勢の種類とは直接関係ありません。この番号は、参拝者が引いた棒の番号と同じ引き出しから該当するおみくじを取り出すために使われる仕組みです。

たとえば「第三十二番」のように表示されており、それぞれの番号にはあらかじめ異なる運勢と内容が割り振られています。どの番号を引いても、運勢の出方は均等になるように設計されており、公平性が保たれています。番号そのものに意味はなく、運勢の結果を楽しむのが本来の目的です。

凶が出たらどうすれば良いのか?

凶が出た場合は境内の所定の場所におみくじを結ぶのが一般的です。

これは「厄を寺に置いていく」という意味があり、気持ちを切り替えるひとつの習慣とされています。浅草寺では専用の結び所が用意されており、そこに結ぶことで悪運を断ち切り、新たなスタートを切る象徴とされています。

また、一部の参拝者は凶のおみくじを持ち帰り、日々の行動を見直す戒めとして活用することもあります。いずれにせよ、おみくじは未来を決めつけるものではなく、自分の心の持ちようによっていかようにも活かすことができるのです。

まとめ

浅草寺のおみくじは、ただの運試しではなく、人生や日常を見つめ直すきっかけを与えてくれる日本独自の文化体験です。特に、運勢の良し悪しに一喜一憂するのではなく、その中に書かれた言葉やアドバイスをどう受け止め、日々の行動に活かしていくかが大切だとされています。

また、浅草寺のおみくじはその内容の深さや日本語の美しさ、歴史的背景に基づいた表現が含まれている点でも他とは一線を画します。現代の忙しい生活の中で、自分自身と向き合う時間をつくるツールとして、多くの人々に親しまれているのです。

その順位や意味を正しく理解することで、おみくじをより深く楽しみ、意味のあるものとして受け取ることができるでしょう。次に浅草寺を訪れる際は、ぜひその一枚のおみくじに込められたメッセージに耳を傾けてみてください。